|

1.条形基础浇筑

条形基础的混凝土施工,分支模浇筑和原槽浇筑两种方法,如图5—10所示。以原槽浇筑居多。但对于土质较差,不支模难以满足基础外形和尺寸的,应采用支模浇筑。

(1)浇筑准备

①原槽浇筑的条形基础在浇筑前,经测试后,在两侧土壁上交错打入水平桩。桩面高度为基础顶面的设计标高。水平桩一般用长约10cm的竹扦制成,水平桩的间距为3m左右,水平桩外露2~3cm。如采用支模浇筑,其浇筑高度则以模板上口高度或高度线为准。

②浇筑前,应将基础底表面的浮土、木屑等杂物清除干净。对于无垫层的基底表面凸凹不平部分,应修整铲平。较干燥的非黏性土地基土,在浇筑前应适量洒水润湿。对设置有混凝土垫层的,垫层表面应用清水清扫干净,排除积水。

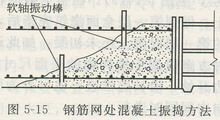

③基础中设置有钢筋网片的,应按规定加垫好混凝土保护层垫块。对因搬运、踩踏等原因造成钢筋网片变形的,应按其间距重新调整,绑扎牢固。

④模板因拼接不严密所造成的缝隙,应及时用水泥袋纸堵塞。模板支撑应合理、牢固,并且不影响浇筑。木模板在浇筑前应浇水润湿。

⑤做好通道、拌料铁盘的设置,施工水的排除等其他准备工作。

(2)混凝土浇筑

①浇筑时,应从基槽最远一端开始,逐渐缩短混凝土的运输距离。

②条形基础灌筑时,应根据基础高度分段、分层连续浇筑,一般不留施工缝。分层厚度除满足规定外,还需根据基础高度确定。每段的浇灌长度宜控制在3m左右,但四个角不宜作为分段处。段与段、层与层之间的结合应在混凝土初凝之前完成。做到逐段、逐层呈阶梯形向前推进。每层混凝土应待一次浇筑完,集中振捣后再进行第二层的浇筑和振捣。

③基础浇筑前和浇筑过程中,应随时检查基槽土有无坍塌危险。对于加设支护垂直开挖的基槽,应检查支护的牢固程度。在浇筑过程中,不得随意将支护拆除,以避免造成塌方。

④设置有钢筋网片的条形基础,钢筋网片必须按规定垫好保护层垫块。不允许在浇筑过程中边浇筑、边提拉钢筋,以保证钢筋的平直。

⑤基槽深度大于2m的,为防止混凝土离析,必须用溜槽下料。投料时仍采用先边角、后中间的方法,以保证混凝土的浇筑质量。

⑥基础上留有插筋的,应保证其位置的正确性。对预埋管道或预留孔洞,应将其固定好。浇筑应对称下料,对称振捣,避免偏移或上浮。

(3)混凝土的振捣 条形基础的振捣宜选用插入式振动器,插点布置以“交错式”为宜。掌握好“快插慢拔”的操作要领,并控制好每个插点的振捣时间,一般以混凝土表面泛浆,无气泡为准。同时应注意分段、分层结合处,基础四角及纵横基础交接处的振捣,以保证混凝土的密实。

(4)基础表面的修整 混凝土分段浇筑完毕后,应随即用大铲将混凝土表面拍平、压实。也可用铁锹背反复搓平,坑凹处用混凝土补平。

(5)混凝土的养护 基础?昆凝土终凝后,在常温下其外露部分用已润湿的草袋、草帘覆盖,并适时浇水养护。其养护时间,一般不少于7昼夜。

|

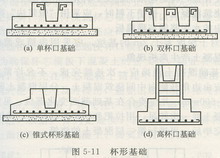

杯形基础主要用于装配式房屋预制柱下基础,以钢筋混凝土单层工业厂房的柱下基础使用较多。根据设计,分为单杯口基础、双杯口基础、锥式杯形和高杯口基础四种形式,见图5-11。这几种杯形基础的浇筑方法基本相同,应根据施工方案,从搅拌台开始,由远而近,逐条轴线,逐个柱基础进行浇筑。

(1)浇筑准备

①浇筑前,必须对模板安装的几何尺寸、标高、轴线位置进行复查。

②检查模板及支撑的牢固程度,如需加固时必须在浇筑前进行。避免在浇筑过程中,模板产生变形、移位。模板拼接时的缝隙应用水泥袋纸或纸筋灰填塞,较大缝隙应用木板加以堵塞,防止浇筑时漏浆,影响混凝土的浇筑质量。

③基础底部钢筋网片的规格、间距应与设计要求一致,绑扎应牢固。钢筋网片下的保护层垫块应铺垫正确,一般有垫层的钢筋保护层厚度为35mm,无垫层的保护层厚度为70mm。

④清除模板内的木屑、泥土等杂物,混凝土垫层表面要清洗干净,不留积水。木模板应浇水充分湿润。

⑤基础周围做好排水准备工作,防止施工水、雨水流入基坑或冲刷新浇筑的混凝土。

(2)混凝土的浇筑

①对深度在2m内的基坑,可在基坑上部铺设脚手板并放置铁皮拌盘,将运输来的混凝土料先卸在拌盘上,用铁铲向模板内浇筑混凝土,铁铲下料时,应采用“带浆法”操作,使混凝土中的水泥浆能充满模板。

②对于深度大于2m的基坑,应采用串筒或溜槽下料,以避免混凝土产生离析现象。

|

④混凝土的浇筑施工中必须保证模板位置的正确性,尽量减少混凝土的自由降落高度,以减少对模板的冲击变形和移位。混凝土的自由降落高度一般不宜大于 2m。

(3)混凝土的振捣

①混凝土振捣应用插入式振动器,每一插点振捣时间一般为20~30s,以混凝土表面泛浆后无气泡为准。对边角处不易振捣密实的地方,可人工插钎配合捣实。插点布置宜为行列式。当浇筑到斜坡时,为减少或避免下阶混凝土落入基坑,四周20cm范围内可不必摊铺,振捣时如有不足可随时补加。

②上下台阶混凝土分层浇筑时,上层混凝土的插入式振动器应进入下层混凝土的深度不少于50mm。外露台阶面混凝土应预留20~30mm的高度,以防上一阶混凝土在浇筑时造成下一阶过高。

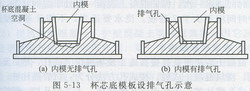

③为确保杯形基础杯底标高的正确,宜先将杯芯底部的混凝土先捣实,然后再浇筑杯芯模板四周以外的混凝土。浇捣时,振动时间尽可能缩短,还应两侧对称浇筑,以免杯口模板挤向一侧或由于混凝土泛起使杯口模板上浮。

|

⑤杯口部分混凝土浇筑时,若投料和振捣不从两对边同时进行,容易导致杯芯模板被挤向一边,造成位移,因此两对应边应同时投料,对称振捣。同时投料不宜过厚。杯口部分的振捣时间不宜过长,宜控制在20s左右。

(4)基础表面的修整 杯形基础浇筑完毕和拆除模板后,应尽早对混凝土表面进行修整,使其符合设计尺寸。

①对于锥式杯形基础,铲填工作由低处向高处进行,铲高填低。对于低洼和不足模板尺寸部分应补加混凝土填平、拍实。斜坡部分用直尺检查其外形是否准确,坡面不平处应加以修整。

②基础表面压光时先用大铲将凸起的石料拍平,拍一段压光一段,随拍随抹。对于局部因砂浆不足无法抹光的,应随时补浆收光。锥式基础的斜坡面的收光,应从高处向低处进行。

③对于挤入杯芯模板内多余的混凝土或使杯芯模上浮所增加的那一部分混凝土,待混凝土初凝后,终凝前,杯芯模板拆除后应及时清理铲除、修整,使之满足设计标高要求。

④对拆除模板后的混凝土部分,对其外观出现的蜂窝、麻面、孔洞、露筋和露石等缺陷,应按修补方案及时进行修补压光。

(5)混凝土的养护 混凝土基础采用自然养护,将草帘、草袋等覆盖物预先用水浸湿,覆盖在基础混凝土的表面,每隔一段时间浇水一次,保证混凝土表面一直处于湿润状态,浇水养护时间应不少于7昼夜。浇水要适当,不能让基础浸泡在水中。

3.现浇桩基础施工

混凝土现浇桩是直接在施工现场桩位上成孔,然后安放钢筋笼,浇筑混凝土成桩。按成孔方法分为:沉管灌注桩、泥浆护壁成孔灌注桩、干作业成孔灌注柱、人工挖孔桩、爆扩成孔灌注桩等。其中人工挖孔灌注桩(以下简称人工挖孔桩)应用较广,其施工流程如下:

人工挖掘方法进行成孔→安装钢筋笼→浇筑混凝土。

挖孔桩的特点具有以下特点:

设备简单,施工现场较干净;噪声小,振动小,无挤土现象;施工速度快,可按施工进度要求确定同时开挖桩孔的数量,必要时,各桩孔可同时施工;土层情况明确,可直接观察到地质变化情况,桩底沉渣清除干净;施工质量可靠;桩径不受限制,承载力大;与其他桩相比较经济,但挖孔桩施工,工人在井下作业,劳动条件差,施工中应特别重视流砂、流泥、有害气体等的影响,要严格按操作规程施工,制定可靠的安全措施。

下面以现浇混凝土分段护壁为例说明人工挖孔桩的施工工艺。

(1)按设计图纸放线、定桩位。

(2)开挖土方。采取分段开挖,每段高度取决于土壁保持直立状态的能力,一般0.5~1.0m为一个施工段,开挖范围为设计桩芯直径加护壁的厚度。

(3)支设护壁模板。模板高度取决于开挖土方施工段的高度,一般为1m,由4~8块活动钢模板(或木模板)组合而成。

(4)在模板顶放置操作平台。平台可用角钢和钢板制成半圆形,两个合起来即为一个整圆,用来临时放置混凝土和浇筑混凝土用。

(5)浇筑护壁混凝土。护壁混凝土要注意捣实,因它起着防止土壁塌陷与防水的双重作用。第一节护壁厚宜增加100~150mm,上下节护壁用钢筋拉结。在安装好台形模板后,将混凝土倒在台形模板上,用人工方法将混凝土赶人模板,用振动器振捣密实。

(6)拆除模板继续下一段的施工。当护壁混凝土达到1.2MPa,常温下约24h后方可拆除模板,开挖下一段的土方,再支模浇筑护壁混凝土,如此循环,直至挖到设计要求的深度。

(7)安放钢筋笼。绑扎好钢筋笼后整体安放。

(8)浇筑桩身混凝土。当桩孔内渗水量不大时,抽除孔内积水后,用串筒法浇筑混凝土,分层振捣密实。如果桩孔内渗水量过大,积水过多不便排干,则应用导管法浇筑水下混凝土。

(9)挖孔桩在开挖过程中,需专门制定安全措施。如施工人员进入孔内必须戴安全帽;孔内有人时,孔上必须有人监督防护;护壁要高出地面 150~200mm,挖出的土方不得堆在孔四周1.2m范围内,以防滚入孔内;孔周围要设置0.8m高的安全防护栏杆;每孔要设置安全绳及安全软梯;孔下照明要用安全电压;使用潜水泵,必须有防漏电装置;桩孔开挖深度超过10m时,应设置鼓风机,专门向井下输送洁净空气,风量不少于25L/s 等。

4.大体积基础施工

大体积基础包括大型设备基础、大面积满堂基础、大型构筑物基础等。大体积混凝土尺寸很大,整体性要求很高,混凝土必须连续浇筑,不留施工缝。必须采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以尽可能减少开裂。因此,除应分层浇筑、分层捣实外,还必须保证上下层混凝土在初凝前结合好。在浇筑前应认真做好施工方案,确保基础的浇筑质量。

(1)混凝土浇筑准备要点

①混凝土灌注时,除用吊车等起重机械直接向基础模板内下料外,凡自高处自由倾落高度超过2m时,须采用串筒、溜槽下料,以保证混凝土不致发生离析现象。

②串筒的布置应适应浇筑面积、浇筑速度和混凝土摊平的能力。串筒间距一般不应大于3m,其布置形式可为交错式或行列式,一般以交错式为宜,这样有利于混凝土的摊平。

③每个串筒卸料点,成堆的混凝土应用插入式振动器,增加流动性而迅速摊平,插入的速度应小于混凝土的流动速度。

|

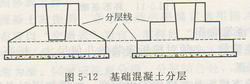

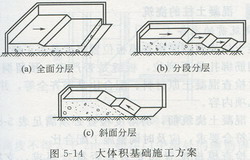

①全面分层,见图5—14(a)。在整个结构物内,采取全面分层浇筑混凝土,做到第一层全面浇筑完毕后,开始浇筑第二层时,已施工的第一层混凝土还未初凝,如此逐层进行,直至浇筑完成。这种方案适用于结构物的平面尺寸不太大的工程,施工时宜从短边开始,沿长边推进;也可分为两段,从中间向两端或从两端向中间同时进行。

②分段分层,见图5—14(b)。适用于厚度不太大而面积或长度较大的工程,施工时混凝土先从底层开始浇筑,进行至一定距离后浇筑第二层,如此依次向前浇筑其他各层。

③斜面分层,见图5—14(c)。适用于结构的长度超过厚度的3倍的工程。振捣工作应从浇筑层的下端开始,逐渐上移,此时向前推进的浇筑混凝土摊铺坡度应小于1:3,以保证分层混凝土之间的施工质量。

|

(4)表面处理 大体积泵送混凝土,表面水泥浆比较厚,在混凝土浇筑后要认真处理。一般可在初凝前1~2h,先用长刮尺按标高刮平;在初凝前再用铁滚筒碾压数遍,以闭合收缩裂缝,约12~14h后,才可覆盖湿草袋等养护。

(5)混凝土养护 大体积基础宜采用自然养护,但应根据气候条件采取温度控制措施。并按需要测定浇筑后的混凝表面和内部温度,使温度控制在设计要求的温差以内;当设计要求时,温差不宜超过25℃。