|

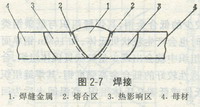

气焊火焰离开熔池后,熔池中的液体金属逐渐冷却凝固形成焊缝。而在焊接的过程中,材料因受到了热影响、未熔化而发生了相变和力学性能变化的区域称为热影响区。熔合区是指在焊接接头中,焊缝向热影响区过渡的区域。

在焊接热源的作用下,焊件上某点的温度随时间的变化过程称为焊接热循环。由于焊接接头的各点都经受了一次不同程度的热循环作用,在焊接热影响区内,离焊缝越近的点,被加热的温度就越高,离焊缝越远的点,被加热的温度就越低,使焊接接头的组织发生变化,焊件产生应力和变形。所以焊接热影响区的组织和性能有很大差别。

一、不易淬火钢热影响区的组织和性能

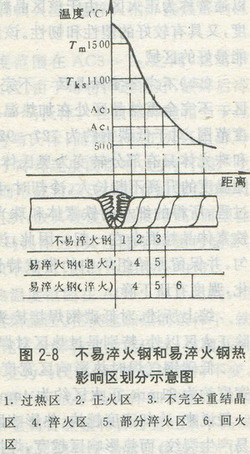

热影响区金属实际上经受了一次热处理过程。为了便于讨论,根据热处理后是否容易淬火,把碳钢和合金钢分为不易淬火钢和易淬火钢两大类。不易淬火钢,如低碳钢和普通低合金钢,其焊接热影响区可分为过热区、正火区、不完全重结晶区等,详见图2—8。

(一)过热区 过热区在焊接加热时,加热温度范围在晶粒开始急剧长大的温度Tks和固相线Tm之间,对于低碳钢约为1100~1490℃。该区母材中的铁素体和珠光体在加热时全部转变为奥氏体。由于温度超过Tks,故奥氏体晶粒开始急剧长大,温度越高晶粒长大越严重,高温停留的时间越长,晶粒也越粗大。冷却后该区的组织与合金成分有关,例如,低碳钢的过热区组织为粗大的魏氏体组织;16Mn钢由于含有少量的锰元素,在其过热区组织内还可见少量粒状贝氏体;而15MnTi钢由于部分钛的碳化物或氮化物溶入了奥氏体,提高了奥氏体的稳定性,使其过热区组织全部为粒状贝氏体组织。过热区晶粒粗大,出现了魏氏体组织,故其塑性和韧性大大降低,是焊接热影响区内性能最差的区域。

(二)正火区 正火区又称细晶区或相变重结晶区。该区在焊接加热时,加热温度范围在AC3和Tks之间,对低碳钢约900~1100℃。该区母材中的铁素体和珠光体全部转变为奥氏体。由于温度低于Tks,故晶粒未十分长大,冷却后得到均匀而细小的铁素体加珠光体组织,相当于热处理中的正火组织,所以通常称为正火区。由于该区晶粒细小均匀,故既有较高的强度,又具有较好的塑性和韧性。该区是焊接接头中综合机械性能最好的区域。

(三)不完全重结晶区 不完全重结晶区,又称部分相变区。不完全重结晶区处在加热温度在AC1至AC3之间的温度范围,对于低碳钢约为727~927℃。该区母材中的铁素体和珠光体只有部分转变为奥氏体,而未转变的铁素体晶粒则随温度的升高不断长大。冷却时,奥氏体晶粒又发生了重结晶过程,所得的细小的铁素体和珠光体晶粒与未转变的粗大的铁素体晶粒混杂在一起。因此,该区组织的晶粒大小极不均匀,并保留原始组织中的带状特性,使得金属的机械性能恶化,强度有所下降。

综上所述,对低碳钢焊接接头来说,在整个热影响区中,除正火区以外,特别是过热区对焊接接头有不良的影响。

低碳钢气焊时热影响区宽度通常为27mm,其中过热区宽度约为21mm,正火区约为4mm,不完全重结晶区为2mm。一般说来,冷却速度越快,热影响区越窄,焊接应力越大,越容易产生裂纹;而热影响区越宽,焊接变形就越大。因此,应在保证焊缝不产生裂纹的前提下,尽量减小热影响区的宽度。

二、易淬火钢热影响区的组织和性能

易淬火钢包括中碳钢(40、45、50等)、合金钢等。这类钢由于含碳量较高,或含有较多的合金元素,故容易淬火,获得马氏体组织。易淬火钢在焊前的状态有两种,即退火状态和淬火状态。新制的焊件,通常是退火状态,而补焊时往往会遇到淬火状态。

焊前为退火状态的易淬火钢的热影响区,可划分为淬火区和部分淬火区。焊前为淬火状态的易淬火钢的热影响区,可划分为淬火区、部分淬火区和回火区。易淬火钢焊接热影响区区域划分如图2—8所示。

(一)淬火区 加热温度范围在AC3~Tm之间,相当于不易淬火钢的过热区加正火区。由于母材淬透性好,故焊后冷却时很容易获得淬火组织——马氏体。在紧靠焊缝相当于过热区的这部分组织为粗大的马氏体;而相当于正火区这部分组织则为细小的马氏体,由于冷却速度的影响,也有可能产生贝氏体或屈氏体组织等,从而形成与马氏体共存的混合组织。该区由于焊后出现了淬火组织,故其硬度和强度增高,而塑性和韧性下降,尤其在粗大的马氏体区,其性能下降更为显著,容易产生冷裂纹。该区组织不均匀,因而性能也不均匀。

(二)部分淬火区 加热温度范围在AC1~AC3之间,相当于不易淬火钢的不完全重结晶区。在快速加热的条件下,铁素体几乎不发生变化,而珠光体全部转变为奥氏体;在随后快速冷却的过程中,奥氏体转变为马氏体,原铁素体保持不变,并有不同程度的长大情况,最后形成了马氏体加铁素体的组织,故称作部分淬火区。如果金属含碳量和含合金元素不高或冷却速度不大,这部分奥氏体也可能转变为索氏体或珠光体。不完全的淬火组织,使该区的性能不均匀,塑性、韧性下降。

淬火区和部分淬火区的组织与焊前金属的原始状态(不论焊前是退火状态还是淬火状态、或是淬火加低温回火)无关。

(三)回火区 加热温度范围低于AC1,如果母材金属在焊前为退火状态,则在AC1温度以下区域,一般不发生组织变化,焊后保持其原始状态。即焊接易淬火钢,焊前金属的原始状态为退火状态时,不出现回火区。母材金属在焊前为淬火状态或淬火加低温回火状态,则焊接时,加热温度低于AC1的热影响区,在不同温度和停留时间下,将获得不同的回火组织。紧邻AC1温度区,相当于瞬时高温回火,通常为回火索氏体组织。温度降低,则淬火金属的回火程度降低,故相应获得回火屈氏体、回火马氏体等组织。若焊前为调质状态(淬火加高温回火),焊后的组织和性能取决于焊前的回火温度,如焊前经淬火加500℃回火,在焊接时加热温度低于500℃的区域,焊后的组织和性能不发生变化,而高于500℃,低于AC1的区域组织和性能将发生变化,变化情况与淬火状态的母材相类似。

回火区的性能一般较好,既有较好的强度又有较好的韧性。但对于某些铬钢也有可能出现回火脆性,使焊接接头性能变差。

三、不锈钢热影响区的组织和性能

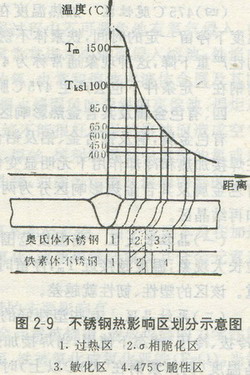

奥氏体不锈钢焊接热影响区可划分为过热区、∝相脆化区和敏化区三个区。铁素体不锈钢的热影响区可分为过热区、∝相脆化区、475℃脆性区。应当指出:并不是所有焊接条件下,奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢都会出现a相脆化区、敏化区或475℃脆性区。这些区域只是在一定焊接热循环条件下才会出现。只要焊接时控制得当,这些区域的形成有时是可以避免的。图2—9为不锈钢热影响区的划分示意图。

(一)过热区 加热温度在Tks~Tm之间。由于加热和冷却时奥氏体不锈钢和铁索体不锈钢都不发生相变,故该区母材中仍为奥氏体或铁素体。由于该区温度超过了Tks,故奥氏体或铁素体晶粒急剧长大,温度越高,停留时间越长,晶粒越粗大。冷却后为粗大的奥氏体或粗大的铁素体,使该区的塑性、韧性下降。

(二)∝相脆化区 加热温度在650~850℃之间。如在该温度下停留时间过长,铁素体不锈钢就会析出一种脆性相一∝相,而某些奥氏体不锈钢在一定的条件下也有可能析出。相。由于∝相的析出,割断了晶间的连系,a相又很硬很脆,这样,就使该区的塑性和韧性严重降低,抗晶间腐蚀的能力也有所下降。

(三)敏化区 加热温度在450~850℃之间。在该温度下停留一定时间,如在700~750℃只需停留十几秒到几分钟后,奥氏体不锈钢中的碳和铬在晶界处形成碳化铬(Cr2C3)而使晶粒的边界处的奥氏体局部贫铬,将使奥氏体不锈钢丧失抗晶间腐蚀的能力。

(四)475℃脆性区 加热温度在400~600℃之间。在该温度下停留一定的时间,铁素体不锈钢的硬度显著增高,冲击韧性严重下降,这种现象通常称为475℃脆性。某些奥氏体不锈钢在一定条件下也会产生475℃脆性。

四、有色金属及其合金热影响区的组织和性能

有色金属,铜及铜合金、铝及铝合金的焊接热影响区组织在焊接加热和冷却作用下无明显变化,但其性能是有变化的。有色金属及其合金热影响区分为两个区,分别为晶粒长大区和再结晶区。

(一)晶粒长大区 当温度范围在Tks~Tm之间时,有晶粒长大现象,温度越接近Tm,停留时间越长,则晶粒长大越严重。该区的塑性、韧性就越差。

(二)再结晶区 有些塑性好的有色金属,因为常在冷却(冷拔、冷压)状态下使用,当焊接加热达到和超过它们的再结晶温度(例如紫铜在300℃以上)时就会发生再结晶,再结晶区的强度、硬度降低,而塑性增加,使焊接接头和母材的强度严重不等,这种现象称为热影响区软化。

对于热处理可以强化的有色金属及其合金,如硬铝(LY3、LYll、LYl2等)、锻铝(LD2等)、超硬铝(LC4等),其焊接性差,基本上不能气焊。

TAG: 气焊工