他自述说:“我在阳光中所描绘的形象,只不过是我在暗中所见到的百分之一。”这倒是道出了他的作品的特点——荒谬和真实的统一!确实,他以自己的智慧向世人展示了“不可能”的画,他那深刻的思想也就蕴含其中了。

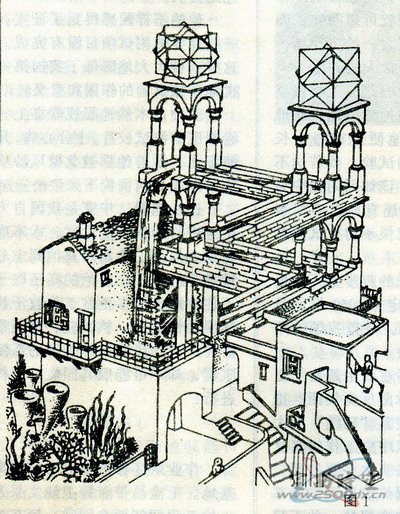

让我们看一下他的那幅以“怪圈”为主题的版画《瀑布》(图1),塔楼上泻下来的一道瀑布,推动了磨坊的水轮,可是下面盛水池中的水流过水槽,居然又回到了瀑布的源头!这岂不是物理上驳得体无完肤的、古人曾经梦寐以求的“永动机”吗?

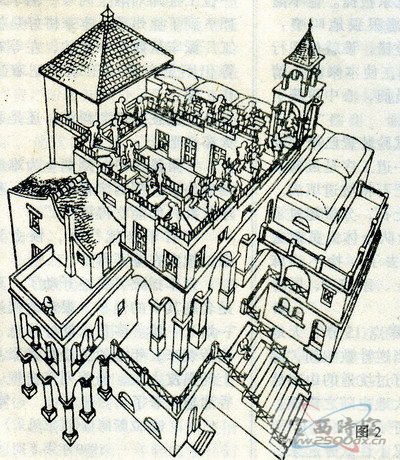

荒诞画与视错觉是一对孪生子。埃歇尔在1960年画了一幅宗教色彩极为浓重的画,名叫《上天人地》(图2),也是一个“怪圈”。一座教堂建筑的中间有座天井,屋顶周围砌有楼梯,两队不知疲倦的僧侣不停地行走,一队永远向上走,另一队永远向下走,拐了四次弯后,都又回到了原地,而且大家都在同一座楼梯上。

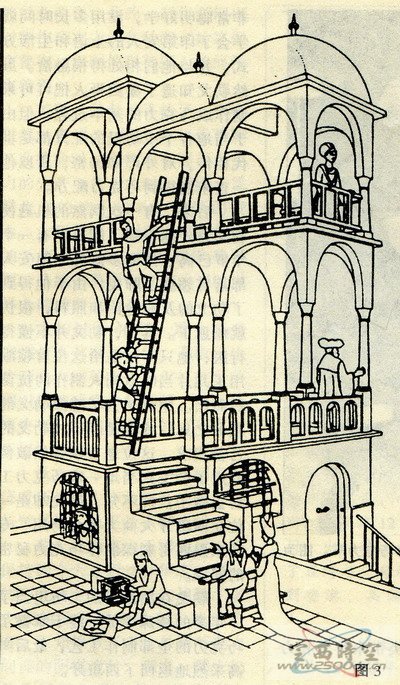

他的另一幅画称为《观景楼》(图3),别有一种“恐怖”魅力。你看,地牢里囚禁着的一个“犯人”正在绝望地探头向外,三楼上站立着的一位贵妇悠然自得地眺望远景。

乍看上去,这幅画像是“写实”之作,没有什么差错。但仔细一察看,就看出了问题:

首先,柱子扭曲得很厉害,原先在内侧的柱子,其下端却移到了外侧,而原来在外面的柱子的上端却又移到了内侧。二楼和三楼的建筑物竟然扭转了90度。

其次,在画面中心,最引人注意的梯子是绝对不可能这样架设的。你看,梯子的脚在房子里面,而其上端却明明架在房子的外面。

试问:天底下能造得出这样的房子吗?

真是“岂有此理”!

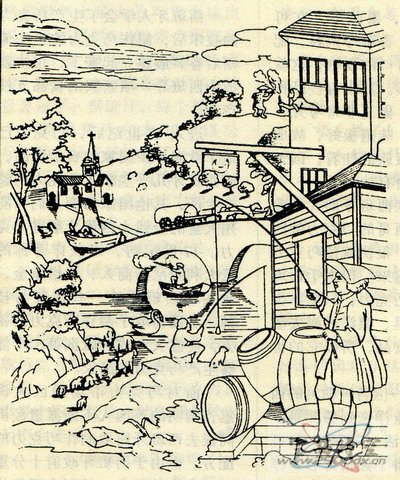

与埃歇尔的“不可能”的画有异曲同工之妙的是名为《歪曲的透视》的画(图4),它是威廉·霍加思早在1754年利用透视原理所作的游戏作品。画面前燎中的渔夫把钓竿伸入小溪中静静垂钓,而与他离得很远的站立者居然也想插上一脚。更为荒谬的是,倚身窗口的一个老太婆竟然点着了远处山岗上游客的烟斗,同他攀谈。

奥妙的是,这幅画从局部来看,似乎无可挑剔,但从整体来衡量,那就荒缪透顶了。看来,这位画家对哲学思想“从量变到质变”,确实有很深的体会!

世界数学名着《数学加德纳》里曾经有过一篇专讲埃歇尔的论文,埃歇尔自己也曾说过:“我深深地感觉到,我的心灵与数学家们靠得更近而不是与我的画家同行。”可见“不可能”的画与数学家的关系非同寻常!

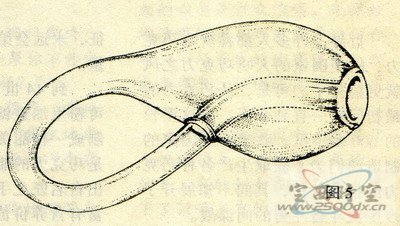

事实上,德国数学家克莱因就曾提出了“不可能”设想,即拓扑学的大怪物——克莱因瓶。我们可以先从一只两头开口的玻璃管出发,把它烧软之后,将管子的一端捏得比另…端稍细一些,然后将细的一头掉转头来插进粗的一头的管壁内,使两个瓶口做同心圆状,随后再将小口扩大,大口缩小,把它们熔合在一起,这样就做成了一只奇异的瓶子——克莱因瓶。这种瓶子根本没有内、外之分,无论从什么地方穿透曲面,到达之处依然在瓶的外面,所以,它本质上就是一个“有外无内”的古怪东西。

尽管现代玻璃工业已经发展得非常先进,熔融的玻璃简直可以像饴糖或橡皮泥一样,随心所欲地拉长、弯曲或压扁,但是,所谓的“克莱因瓶”,却始终是大数学家克莱困先生脑子里头的“虚构物”,根本制造不出来。

因此,读者千万注意,本文中的图5决不是什么实物照片,而不过是一幅“不可能”的图画而已。

许多人不死心,追问究竟为什么不可能的道理。因为,克莱因所提供的办法听起来头头是道,令人跃跃欲试。许多国家的数学家老是想造它一个出来,作为献给国际数学家大会的礼物。然而,等待他们的是一个失败接着一个失败。

于是,物理学家们出来说话了,他们下结论说:这种瓶子在物理学上是不能实现的。然而一旦追问他们究竞违反了什么物理原理,却又支支吾吾地说不清楚。所以,有人还是铁下心来打算把“不可能”图画变成“可能的实物照片”。

也有人认为,即使造不出玻璃制品,能造出一只纸模型也不错呀。

如果真的解决了这个问题,那可是个大收获啊!你想试试吗?